巴黎翠凤蝶Papilio parisLinnaeus:

鳞翅目凤蝶科。翅表散布金绿色鳞片,后翅正面有大块的金属蓝色斑块,蓝斑与后翅内缘间有金绿色细丝纹相连。后翅反面外缘具有新月形红斑,还有一个明显的叶状尾突,看起来像一条小尾巴。

幼虫在1~4龄阶段会将自己伪装成鸟粪,通过灰绿色身体与不规则斑纹的巧妙组合,让天敌误以为是排泄物而放弃攻击。当遭遇威胁时,老熟幼虫会从头部弹出橙色“臭角”,释放含萜烯类物质的刺激性气味,形成天然“化学武器”,这种防御机制甚至能让蚂蚁等捕食者退避三舍。常见于水边吸水和访花,分布于华东、华南、中南、西南。

斑凤蝶Chilasa clytia(Linnaeus):

鳞翅目凤蝶科。翅展范围在80~101mm之间,具有雌雄异型的特征。其色型变异显著,存在棕色型、白色型以及若干过渡类型。值得注意的是,无论何种色型,该物种后翅反面的外缘均分布着一列宽度均匀的黄斑,这一特征从臀角延伸至前角,可作为与多数近缘物种区分的重要依据。

它是昆虫界的“拟态高手”,靠着模仿有毒的青斑蝶躲避天敌,这招“贝茨氏拟态”能让鸟类误以为它们不好惹,从而逃过追捕。幼虫模仿鸟粪隐藏自己,化蛹时又伪装成枯枝。在我国的分布区域包括福建、广东、广西、香港、海南及台湾。

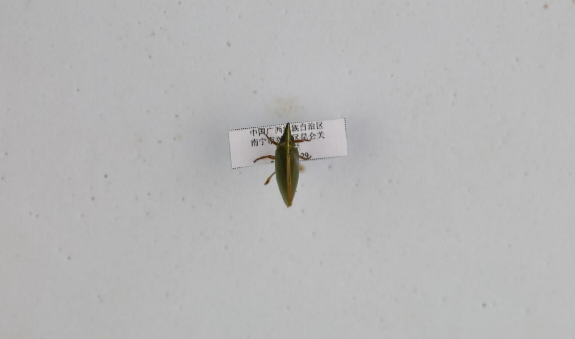

斑角蔗蝗Hieroglyphus annulicornis:

直翅目斑腿蝗科。雄性体长33~46mm,雌性46~65mm;体色多为淡绿或黄绿色,复眼呈橘红或紫红色,触角具黑色环纹,前胸背板上有3条很明显的黑色条纹,后翅透明,后腿胫节基部有一圈黑色的环纹。

若虫阶段靠释放化学信息素召唤同伴,成群聚集在芦苇丛中啃食叶片,遇到惊扰便集体弹跳逃生,跳跃距离能达自身长度的10倍以上。成虫则掌握“声学通讯”技能,用后腿摩擦身体发出细碎声响,既能警告同伴危险,也能吸引异性。分布于广西、广东等沿海地区。

报喜斑粉蝶Delias pasithoe(Linnaeus):

鳞翅目粉蝶科。前翅正面中室端斑为较小的白色斑,后翅正面并无清晰的红色斑块,反面中域为大片的黄色,在第5、6室中被分割为两部分,据此可与近缘的红腋斑粉蝶等种类区分开。

它是大自然的“吉祥使者”,因冬春时节活跃飞舞,被赋予“报春传喜”的美好寓意。从孵化到化蛹都集体行动,数十条幼虫挤在叶片上取食,受惊时会吐出绿色汁液驱敌,整齐排列的卵块像迷你“炮弹阵”。常见访花和吸水。分布于福建、广东、广西、云南、海南、西藏、台湾。

波蛱蝶Ariadne ariadne(Linnaeus):

鳞翅目蛱蝶科。小型蛱蝶,翅背面呈红褐色,前翅中间部位有几条深褐色的短纹路,两个翅膀上都有好几列大致和边缘平行的深褐色波浪线,前翅顶部附近还有一个小白斑。翅腹面呈深红褐色,有暗色波浪线纹,从翅膀基部到中间有3条红褐色的带子,翅膀端部的颜色会变浅。雄蝶前翅腹面和后翅背面有能区分性别的特殊标记(性标)。

幼虫是专一的“蓖麻食客”,但遇到危险时会蜷缩身体,通过尾部腺体分泌出带有刺激性气味的液体,如同释放“化学烟雾弹”,让蚂蚁等天敌避之不及。多见于热带林区,分布于广西、云南、海南。

大斑芫菁Mylabris phalerata(Pallas):

鞘翅目芫菁科。该种体型与眼斑芫菁十分近似,但可通过以下特征与其区分:触角第11节基部窄于第10节;鞘翅黄斑上长着黑色绒毛,没有浅色毛;鞘翅基部靠近翅缝的黄斑较大,形状不规则;鞘翅中部黄带前缘明显呈波浪形。

习性与眼斑芫菁近似。遇到危险时,它会从腿节分泌含斑蝥素的黄色液体,这种“毒液”能让天敌皮肤红肿起泡,轻松御敌,斑蝥素还可用于制药。更奇妙的是,雄虫会将斑蝥素作为“嫁妆”传给雌虫,帮卵抵御捕食者。分布于湖北、浙江、福建、广东、海南、贵州、云南、台湾。

大鳖负蝽Lethocerus deyrolli:

半翅目负蝽科。体扁平宽大,呈椭圆形,灰褐色,体长45~65mm。头小呈三角形,口器短但有力;触角小,前胸大。前翅革质发达,后翅膜质淡黄色。前足强壮,跗节短具1钩爪;中后足胫节、跗节具长毛,足端有2长爪。

栖息于池沼、稻田等水质稳定水域,趋光性明显。夏秋季水生,冬季陆栖水边草丛。肉食性,以镰刀状前足伏击捕食鱼虾、蛙类等,吸食体液。繁殖期产卵于水草或水稻基部,卵大,仰泳,夜间可出水飞翔。它是昆虫界有名的“超级奶爸”。雌虫产卵后会将卵块粘在雄虫背上,这位尽职的父亲会背着卵四处游动,不时浮出水面让卵呼吸新鲜空气,直到幼虫孵化,因此卵的孵化率高达97%。分布于我国长江以南各省及东南亚地区。

大洁蝉Purana gigas:

半翅目蝉科。体背红褐色,身上布满了银白色的短毛。雄腹长于头胸,雌腹稍短于头胸。单眼浅桔黄,复眼灰褐色突出。后唇基隆起,具黑色纵带及两侧横纹。喙管绿褐,末端黑,超第2腹节。前胸背板具黑色纵带,中胸背板有五条黑色纵带。前后翅透明,前翅端室基部的横脉上有深褐色的斑点。腹部背面红褐色,具黑斑,第3、4腹板瘤突大。雄尾节小,抱钩合并;雌尾节具端刺,产卵管的外壳稍伸出腹部末端。

若虫在地下蛰伏长达3~5年,以树根汁液为食,通过五次蜕皮完成身体重构。当土壤温度达到22℃左右时,若虫会集体破土而出,沿着树干攀爬蜕变为成虫,这一过程仅需2小时,却要消耗相当于自身体重3倍的能量。分布于秦岭、淮河以南地区。

大燕蛾Lyssa zampa(Butler):

鳞翅目燕蛾科。大型蛾类,翅长可达60mm,体长28~30mm。身体土褐色至灰褐色。头部赭黑色;触角丝状;胸部两侧有黄褐色长毛;腹部背面灰褐色,两侧污白色。前翅烟黑色,靠近身体的基部比外侧一半颜色更深,翅膀中间有一条污白色的带子,从前缘一直延伸到后缘中部稍靠外的地方;于前缘处有黑白相间的节状纹,中带及翅基间有棕色细散条纹。

雌蛾能释放特殊信息素,数公里外的雄蛾都能精准感知,纷纷前来赴约。幼虫有专属“食堂”,只以桑科植物如菠萝蜜的叶片为食,而成虫却化身热带植物的“传粉使者”,为丝通草等植物传播花粉。寄主为木菠萝。分布于广东、香港、海南、广西、云南、湖南、福建、重庆、贵州。

稻绿蝽Nezara viridula(Linnaeus):

半翅目蝽科。体长椭圆形,青绿色。头近三角形,触角基部为绿色,末端渐变为褐色。它的复眼为黑色,单眼为红色,口器末端呈黑色且较长。前胸背板有明显的隆起结构,边缘有黄白色镶边。最特别的是背中央的长三角形小盾片,上面整齐排列着三列白色斑点,如同佩戴的徽章。翅膀透明,长度稍超过腹部末端,足部绿色但脚节为灰褐色。

通常将卵聚集产下,卵同步孵化,孵化前卵上还会出现红色“预警线”。遇到危险时,会启动双重防御:释放恶臭液体驱敌,同时身体卷曲坠落地面装死,让捕食者难以下手。成虫和若虫都靠吸食植物汁液生活,成虫靠振动身体交流,既能警告同伴又能吸引异性。分布于北京、安徽、江西、四川、贵州、福建、广西和云南等多个地区。

鼎异色灰蜻Orthetrum triangulare(Selys):

蜻蜓目蜻科。成虫腹长约32mm,后翅长约30mm。雄虫头胸黑色,腹部第2~6节及第7节前半段蓝灰色,末节黑色。雌虫整体呈黄褐色,胸部两侧有两条宽宽的黑色条纹,腹部上还有浅色的褐色斑点。

擅长利用翅膀围成“温室”——当清晨气温较低时,它们会展开翅膀聚集阳光,使体温以每分钟7℃的速度上升,直至达到40℃的最佳飞行状态。此时它们的飞行肌效率最高,能以极快速度捕捉蚊蝇等害虫。稚虫叫水虿,是水下“伏击高手”,用直肠鳃呼吸,遇危险时喷水推进逃生,捕食孑孓、小鱼等。雌蜻以“点水”方式产卵,卵在水中孵化成长。成虫发生期5~10月,常停歇于山区水渠边或路边。分布于广东、广西、四川云南。

东方星花金龟Protaetia orientalis:

鞘翅目金龟科。原名凸星花金龟,体长20.7~25.5mm。鞘翅较宽,背面有零散且稀疏的小凹点,有强烈光泽。中国大陆所有种均属于该亚种。色彩与光泽因地理分布不同而有不同,个体变异可识别;头盾前缘具片状翘起,中间有明显的凹痕,前胸背板及鞘翅有很多密集的小凹点,鞘翅端部微弱向后突起,中胸腹板突起较小,呈扇状。

对发酵果实的酸甜味特别敏感,常集群分享美食,专吃腐殖质和腐烂秸秆,还会用粪便筑成“土蛋”蛹室安心化蛹。此外,还能把秸秆转化为优质虫砂有机肥,助力庄稼生长。分布于中国、老挝、印度北部。

豆尖头瓢蜡蝉Tonga westwoodi(Signoret):

半翅目瓢蜡蝉科。整体外观呈翠绿色;前胸和中胸背板绿褐色,中部黄色;前翅棕绿色,翅膀上的脉络呈绿色,且微微隆起,上面还散布着一些黄色的小斑点。

若虫后足关节处的弹性结构能在0.001秒内释放能量,将自身弹射至体长100倍的距离,相当于人类纵身跃过足球场。这种超高速移动不仅能躲避天敌,还能精准转移至新的寄主植物。偏爱吸食豆类植物嫩梢汁液,吸食后会排出甜甜的蜜露,引来蚂蚁为其驱赶天敌。作为植食性昆虫,它们的刺吸行为虽会对植物造成细微损伤,但分泌的蜡质却能在叶片表面形成天然防水层,间接帮助植物减少水分蒸发。分布于四川、贵州、云南、广西。

斐豹蛱蝶Argynnis hyperbius(Linnaeus):

鳞翅目蛱蝶科。雄蝶翅膀正面是鲜艳的橙黄色,没有区分性别的特殊标记;雌蝶前翅上有一条倾斜的白色带子。不管是雄蝶还是雌蝶,后翅反面的底色都很斑驳,没有均匀统一的颜色易与其他豹蛱蝶区分。

幼虫以富含生物碱的堇菜为食,将植物毒素转化为自身防御武器,即便无毒的棘刺也能通过鲜艳配色警告天敌。此外,雄蝶通过释放信息素与高频振翅吸引雌蝶,交配时形成“一字形”锁定姿势,持续90分钟完成基因传递。常见蝶种,开阔地多见。广布全国。

广椎猎蝽Triatoma rubrofasciata:

半翅目猎蝽科。体浅褐色,具黄褐色斑纹。雌虫体长23mm,头长4mm,头顶宽1.1mm;喙直。小盾片中部具皱纹,顶角短尖。前翅长14mm,不达腹末,体宽8.8mm,向两侧扩展。雄虫腹部末端用于交配的阳基侧突前端突出明显;阳茎内部的侧突长椭圆形、无小刺,中突骨化强、两侧不平行、端缘中央呈锐角突(因观察角度异)。

通过刺吸式口器向猎物体内注入含消化酶的唾液,能在数秒内将猎物内脏液化,随后像吸管般吸食液态组织。若虫会将蚂蚁尸体或巢穴碎屑粘附在体表,形成“活体盔甲”,不仅掩盖自身气味,还能混入蚁群实施突袭,这种“以敌制敌”的战术使其捕食效率提升3倍以上。分布于福建、台湾、广东、广西。

鬼脸天蛾Acherintia lachesis(Fabricius):

鳞翅目天蛾科。成虫翅展100~120mm。头部棕褐色,胸部背面有像骷髅头一样的花纹,眼纹周围有灰棕色大斑;前翅黑色有微小白点,还零散分布着黄褐色的鳞片,并有数条各色波状纹;后翅杏黄色,有3条宽横带;腹部黄色,各节间有黑色横带。

成虫通过腹部摩擦产生特定频率的振动,模拟年轻蜂王的通讯信号,使工蜂误以为是“君主降临”而集体臣服,从而畅通无阻地潜入蜂巢窃取蜂蜜,甚至强占巢穴。幼虫当遭遇威胁时,会将空气从口器逼出,发出类似毒蛇的嘶嘶声,配合剧烈的身体摆动,瞬间将捕食者误认为面对的是危险的爬行动物。寄主为茄科、豆科、木犀科、紫葳科、唇形科等植物。分布于多省份。

鹤顶粉蝶Hebomia glaucippe(Linnaeus):

鳞翅目粉蝶科。大型粉蝶,翅正面白色,前翅顶端有红色的斑块,翅膀反面布满了褐色的细小纹路,容易辨别。

幼虫受惊时会将胸部膨胀摇摆,露出醒目的眼状斑模仿小蛇,若天敌不退却,还会吐出绿色液体进一步驱敌。求偶时,雄蝶先凭视觉追逐,再通过嗅觉确认配偶,上演浪漫“双信号”求爱舞。蛹会“变色伪装”,有金黄和鲜绿两种形态。飞行迅速,常见访花。分布于华南、福建、台湾。

黑脉蛱蝶Hestina assimilis(Linnaeus):

鳞翅目蛱蝶科。有多型现象,常见型翅膀上的斑纹主要是纵向的黑白条纹,后翅靠近边缘的地方有一列红色斑点,非常显眼;还有一种淡色型,几乎只有翅膀上的脉络是黑色的,后翅的红色斑点也消失了。

幼虫头部的角状棘刺不仅用于抵御天敌,还会在同类竞争时互相顶撞争夺资源,这种“角斗”行为使它们的生存效率提升3倍以上。此外,四龄幼虫在冬季会从绿色变为枯黄色,蜷缩于落叶堆中越冬,通过降低代谢率度过长达五个月的休眠期,待春季回暖时再重返枝头完成蜕变。常见蛱蝶,林区以及绿化带可见。分布于东北、华北、华东、中南、东南、西南。

横斑虎甲Cosmodela virgula(Fleutiaux):

鞘翅目步甲科。与毛颊斑虎甲和离斑虎甲相似,但鞘翅第3对斑很窄且向内延伸,不会分离成两部分。

幼虫在沙地中挖掘垂直洞穴,用扁平头部堵住洞口,仅露出复眼与镰刀状上颚,通过腹部倒钩锚定洞壁,等待蚂蚁等猎物靠近时发动闪电攻击,0.1秒内完成捕猎与拖入洞内的全过程。成虫则是“地表最强短跑健将”,奔跑速度可达每秒移动体长171倍,相当于人类以时速1000公里冲刺。但因速度过快导致视觉处理延迟,每奔跑5~10厘米便停顿重定位猎物。成虫和幼虫都专吃蝗虫、蝼蛄等害虫,是农田的天然守护者。栖息于林间的小路或开阔地面,或溪流附近。分布于福建、广东、广西、江苏、上海、山西、浙江、云南。

红脚异丽金龟(Anomala rubripes):

鞘翅目丽金龟科。成虫体长约为22mm,体背呈青绿色,具有金属光泽,腹面为紫铜色。鞘翅边缘带有紫红色,并具有4至6条纵向排列的小刻点。触角鳃叶状,雄性臀板稍向前弯曲和隆起,尖端稍钝。

幼虫以甘薯、花生等作物的根系为食,单只幼虫一季可破坏相当于自身体重300倍的植物根茎,成为农业生态系统的隐形威胁。成虫是“夜间飞蛾”,凭借强烈趋光性飞向灯光,却常因莽撞触网——德氏拟维蛛的蛛网能捕获70%的飞行个体,红脚异丽金龟挣扎时释放的化学信号反而吸引更多蜘蛛前来分食。当它遭遇威胁时瞬间缩足坠地,体温降至环境温度,60秒内保持僵直状态,使天敌误以为是枯枝败叶。分布于中国广东、广西、福建、台湾、云南、浙江、四川、湖北等地及东南亚地区。

华斜痣蜻Tramea chinensisRambur:

蜻蜓目蜻科。成虫腹长38mm,后翅长41mm。外形、体态略似最常见的黄蜻,但胸部是深褐色的,腹部背面是红色,末端为黑色,后翅靠近身体的基部特别宽大,还有一大块红褐色的斑块。

幼虫通过可伸缩的下唇瞬间弹出,以三百分之一秒的速度捕获水蚤、孑孓等猎物,精准度堪比微型捕兽夹。成虫雄性占据池塘边制高点,以高频振翅驱赶入侵者。羽化时数百只若虫同步攀出水面,在黎明前集体蜕变,这种同步行为使被捕食的概率降低60%。成虫发生期3~11月,栖息于池塘、湖泊,常在高空滑翔飞行。分布于华北、华中、华南。

华艳色蟌Neurobasis chinensisLinnaeus:

蜻蜓目色蟌科。成虫腹长47~50mm,后翅长35~37mm。虫体绿色有光泽。雄虫前翅透明色,后翅端部黑色,其余金属绿色,无翅痣。雌虫前后翅淡褐色,翅中部和端部有白色的伪翅痣。

幼虫潜伏于水草缝隙间,通过可伸缩的下唇瞬间弹出,以毫秒级速度捕获摇蚊幼虫等猎物。成虫雄性占据溪中石块,通过翅面反光驱逐竞争者,单只领地范围可达2~5平方米。此外,雄性通过心形环式交尾锁定雌性,交配后全程护卫雌性潜入水下产卵,利用体表疏水毛形成呼吸气泡完成“水下产房”的建造。成虫发生期4~12月,常见于山区河流、湖泊等环境中,雄虫会在水边争夺地盘。分布于安徽、江西、福建、广东、广西、云南、海南。

黄脸油葫芦Teleogryllus cicindeloides(Ohmachi Matsumura):

直翅目蟋蟀科。中大型种类,头部有浅色的、像眉毛一样的条纹。从头部背面看,两条触角呈“八”字形,触角窝四周黑色。前胸背板黑褐色,有左右对称的淡色斑纹,侧板下半部淡色。前翅背面褐色,有光泽,侧面黄色。

雄虫靠摩擦翅膀奏响三段式“乐曲”:召唤雌虫时是悠长的“唧吕吕吕”声,求偶时转为轻柔的颤音,遇到同类竞争则变成急促的示威鸣响。它们的前足藏着“听觉秘密”,鼓膜器能精准捕捉同类的声波信号,断了前足就成了“聋子”。成虫遇危险会装死坠落再弹跳逃生。雌虫用产卵针把卵藏在土壤中越冬,来年春末孵化。作为传统鸣虫,它们因鸣声悦耳被人工饲养,温度变化还会改变鸣叫节奏。它们的幼虫以植物残根和腐殖质为食,成虫则杂食性极强,既啃食农作物根茎,也会取食动物尸体。草地或农田环境常见。我国东部地区广布。

黄蜻Pantala flavescens(Fabricius):

蜻蜓目蜻科。成虫腹长31~34mm,后翅长40~42mm。雌虫复眼上部显红褐色,下部显青白色,胸部大部分黄色具黑细纹,腹部黄色具黑色斑纹。成熟的雄虫额头顶部和腹部背面有变成红色的趋势。

拥有惊人的迁徙能力,能借助风力进行跨越海洋的长途飞行,有“全球浏览者”的美誉。它们产卵时依赖水面反光定位,常误将汽车顶盖或海水当作产卵地,导致卵无法孵化。此外,雄性黄蜻交配后会用尾部“夹住”雌性颈部,悬停保护其产卵,直至共同完成生命传承。在北方,成虫发生期为5~9月,而在南方为3~12月。树林里、草丛中、屋檐下都是它们理想的栖息之所,在8、9月暴雨来临之前会出现集体迁移的现象。广布全国。

黄纹锯锹Prosopocoilus biplagiatus:

鞘翅目锹甲科。雄虫体长约18.2~50mm。大颚比较短,末端较细且稍微弯曲,眼睛后缘有三角形的突起,突起的上边缘像锯齿一样;头部后方左右两侧有褐色的斑纹;鞘翅中央有Y字型黑色斑纹,鞘翅边缘同样有褐色条纹,前胸背板和鞘翅有很好的光泽。雌虫鞘翅边缘同样有黑色条纹,但鞘翅的黑色玩纹整体呈V字型。

幼虫通过啃食腐木加速森林的物质循环,每只幼虫可分解相当于自身重量数十倍的木材。雄虫为争夺树汁领地,会用发达大颚展开激烈决斗,将对手高高举起扔下树干,胜利者才能获得交配权。幼虫用粪便筑成坚固蛹室度过蜕变期。成虫昼伏夜出,夜间被灯光吸引,舔食树汁和熟果,雌虫则用精巧口器在朽木中产卵。分布于香港、广东、广西、云南、西藏及东南亚等地区。

黄胸木蜂Xylocopa appendiculata:

膜翅目蜜蜂科。头顶后缘、胸部及腹部第一节背板毛黄色,腹部末端后缘被黑毛,足被红褐色毛,但足胫节外侧为黄色毛,脸部被深褐色毛,中胸背板中央有一光滑闪光小黑点,翅膀呈褐色,端部较深稍闪紫光。

它们会用强有力的上颚在枯木中开凿出长达14厘米的分枝型隧道,唾液混合木屑制成的巢室隔板能有效防潮,内壁光滑如釉,这种特殊构造能承受幼虫发育所需的湿度;雌蜂产卵时会用树脂加固巢室,幼虫孵化后依靠成虫储存的蜂粮成长,这使它们能在朽木中完成从卵到成虫的蜕变。此外,雄蜂虽无蜇针,却会通过振翅恐吓驱赶入侵者;雌蜂遇危险时才会用蜇针防御,刺痛程度远轻于普通蜜蜂。分布于我国大部分地区。

宽边黄粉蝶Eurema hecabe(Linnaeus):

鳞翅目粉蝶科。最常见的粉蝶之一,季节多型现象明显,秋冬型前翅正面边缘的斑纹大多消失了,翅膀反面的褐色斑纹却很明显。春夏季节常见类型则前翅前角圆钝,后翅在第3脉处有较圆滑的弯折,前翅正面黑边的内缘在第3脉上向内尖出,且在第1b室内和在第4室内近乎等宽,前翅腹面中室内有2个斑点。

以成虫形态在严寒中越冬,悄然躲藏在密集的叶片背面,即使下雪也能顽强存活,静待春暖花开。多见访花或吸水。分布于华北、华东、华南、中南、西南。

宽带凤蝶Papilio mephelusBoisduval:

鳞翅目凤蝶科。后翅具黄色或白色斑块,占据第4~7室。与玉斑凤蝶近似,但翅膀背面靠近臀角(后翅最下端的角)的地方全是黑色,没有红色斑点,而翅膀反面靠近边缘的一列斑点是黄色的。

常沿山路飞行,也见于花朵上和水边。分布于华南、中南、西南、台湾。

蓝点紫斑蝶Euploea midamus(Linnaeus):

鳞翅目蛱蝶科。翅膀腹面中室外有一圈白点,排列成折线状,转折点在第4室,而不是在第3室,由此可与反面最近似的幻紫斑蝶区分开。前翅反面中室端部有1个白点,3室基部有1个白点,前缘附近有1个白点,这3个白点形成的角度大约90°或更大。根据这两个特征可与其他紫斑蝶区分。

幼虫身披醒目黄黑斑纹并带有肉刺;蛹则金光闪闪如同奢华艺术品;成虫翅膀上则点缀着耀眼的白色斑点。体内积累的毒素源自取食的有毒植物羊角拗,这使得捕食者对它敬而远之。此外,蓝点紫斑蝶还有一个特别的习性——“泥浆舔食”,它们会从湿润的地面甚至其他动物的眼泪中汲取矿物质和盐分等营养物质。常见访花。分布于华南、浙江、福建。

六斑曲缘蜻Palpopleura sexmaculata(Fabricius):

蜻蜓目蜻科。成虫腹长14~16mm,后翅长17~20mm。体小型,较粗短,前翅前缘像波浪一样弯曲,前后翅都有褐色斑点,后翅则是金黄色的。雄虫的腹部是蓝灰色的,雌虫的腹部为黄色,侧面边缘有黑色的条纹。

雄性身披炫目的金属蓝外衣,而雌性则身着温暖的金黄色长裙,这种雌雄完全不同的配色策略在昆虫界颇为有趣。它们虽依赖水域繁殖,却偏爱阳光暴晒的开阔地,只需很浅的水洼或稻田就能延续生命,展现了强大的环境适应力。其飞行姿态也别具一格,翅膀快速振动的方式常被观察者形容为有点像蜜蜂在空中嗡嗡穿梭。成虫发生期5~9月,多栖息于水田旁的草丛中。广布南方地区。

绿凤蝶Pathysa antiphates:

鳞翅目凤蝶科。成虫翅展70~85mm。体黑褐色,具黄白色毛;翅淡黄白色。前翅有7条黑褐色横带(中室及端部共5条,故又名五纹绿凤蝶)。第4条黑带变异大,甚者前翅仅4条带。后翅斑纹多由腹面透显,仅尾突和外缘淡黑条纹为背面本色。后翅基半部淡黄绿色,端半部淡黄白色,具3条黑褐带、中区斑列、亚外缘断续条斑,外缘波状具镶灰白边黑斑,尾突长、黑褐色。

翅膀背面是淡雅的黄白色,一旦合拢却会展现出迷人的黄绿色彩,如同换上了一套“隐身衣”。它们翅膀末端那对细长的尾突,好似佩带着两把精致的“宝剑”,因此拥有了“仗剑走天涯”的潇洒美名。更有趣的是,这对“宝剑”对于绿凤蝶至关重要,一旦受损可能会影响其飞行甚至生存。分布于广东、广西、香港、越南、印度、泰国、锡金、马来西亚等。

美凤蝶Papilio memnonLinnaeus:

鳞翅目凤蝶科。大型风蝶,雄蝶无尾突,类似蓝凤蝶,但后翅更宽大,翅膀正面后翅的臀角没有红色斑点,前缘也没有白色区域,翅膀反面后翅的前角没有红斑,而前后翅的基部都有红色斑点。雌蝶多型,尾突可有可无,后翅宽大且中域有白斑。

雌蝶同一物种能演化出有尾突、无尾突乃至多种截然不同的色彩斑纹。在中国江浙地区被浪漫地认为是梁山伯与祝英台爱情传说中“化蝶”的原型,因而成为了美好爱情的象征。此外,极少数美凤蝶个体还会出现罕见的“雌雄嵌性”现象,即一半身体为雄性、另一半为雌性,这种独特的现象使其成为了科学研究与收藏中的珍品。南方常见的大型凤蝶,访花,也常在水边吸水。分布于华东、华南、中南、西南。

美眼蛱蝶Junonia almana(Linnaeus):

鳞翅目蛱蝶科。翅膀正面是橙黄色的,前翅和后翅上都有大大的、像孔雀眼睛一样的斑点。季节型差异较大,高温型翅反面土褐色,低温型则为深褐色或棕褐色。雌雄蝶前翅近顶角均有1条短斜带。

翅膀上醒目的眼斑并非用于视觉,而是模拟猛禽眼睛吓退捕食者,或诱导攻击远离要害部位。它们在不同季节翅膀斑纹会显著变化以适应环境。喜日照强的区域,常紧贴地面飞行。分布于华东、华南、西南、中南。

棉管竹节虫Sipyloidea sipylis(Westwood):

竹节虫目笛竹节虫科。体长80~110mm,橘黄色,上面分布着紫红色的斑点;头部是卵圆形的,触角像细丝一样,比较长;前翅呈卵圆形,后翅的长度超过腹部的四分之三。

所有个体均为雌性,通过未受精的卵直接孵化后代,这种“女儿国”式的繁衍机制使其在缺乏雄性的环境中仍能稳定延续种群。当遭遇威胁时,它们会从前胸腺体释放出类似人参的特殊气味,这种“植物香型”防御液不仅能迷惑天敌,还被研究发现具有抑制真菌生长的生物活性,成为昆虫化学防御的天然范本。分布于香港、贵州、广西、广东、海南、浙江、四川、重庆、河南、甘肃、云南。

棉蝗Chondracris rosea(De Geer):

直翅目斑腿蝗科。体型巨大的纯绿色蝗虫,面部及前胸具少量淡色条纹,后足胫节淡红色具白色大刺。

发达后腿犹如锋利镰刀,自卫时猛力一蹬甚至能划破人的皮肤。它们虽体型硕大,却是“专注的素食者”,偏爱吃豆科植物的嫩芽。每年夏末秋初是它们的“婚恋季节”,雌虫产卵时极度专注,即便外界干扰也坚持先完成“生命传承大业”。更有趣的是,在北方部分地区,饱满的雌虫被视作美味,油炸后腹中的卵粒犹如迷你蟹黄,富含蛋白质,成为一道独特的风味小吃。常见于各种环境。我国广布。

奇裂跗步甲Dischissus mirandusBates:

鞘翅目步甲科。体长16~18mm,黑色,有光泽,密被绒毛。鞘翅具2个边缘齿形的黄色斑,前斑横行,后斑近圆形。前胸背板近六角形,上面有粗糙的凹点,基部边缘略宽于前缘,最宽处约在中部,基部的凹陷较深,中间的线条很明显。鞘翅长卵形,条沟内具凹点,行距隆起。足胫节有纵行脊,第4跗节背面双叶状。

它虽拥有翅膀却更偏爱“步行生活”,六足肌肉发达,爬行速度极快。在遇到危险时能从尾部喷射出刺激性液体或气体,温度甚至可达100°C,犹如自带“防身喷雾”。它们对光线非常敏感,常被灯光吸引而闯入居民家中。地表甲虫,夜间灯下偶尔可见。分布于陕西、江苏、浙江、湖南、四川、福建、广东、广西、贵州。

茜草白腰天蛾Deilephila hypothousCramer:

鳞翅目天蛾科。翅展120mm左右。头部紫红褐色;触角枯黄;胸部背板紫灰色,两侧棕绿色,后缘紫红色;腹部第1节背板棕绿色,第2节褐绿色,第4节以后各节粉棕色;胸部腹面中央白色,两侧紫红色;前翅褐绿色,基部粉白色,上面有1个黑点,靠近基部的内线比较直,也是褐绿色的,内线与翅基间有一盾形斑,中线迂回度较大,近后缘形成尖齿状,外线白色,两侧褐绿色,顶角上方有1条白色斑,下方有1个三角形褐绿色斑。

因独特体态曾被观察者趣喻为酷似F-117隐形战机。幼虫能专门取食金鸡纳霜、钩藤属等具一定特殊性的植物,并借此在体内积累毒素,让捕食者敬而远之。名字中的“白腰”来源于停栖时体背中央那条显眼的横向白褐色条纹,这也成了它们独特的身份标识。寄主为金鸡霜树、钩藤属植物。分布于云南、四川。

青凤蝶Graphium sarpedon(Linnaeus):

鳞翅目凤蝶科。后翅无尾突,前翅只有1列与外缘平行的蓝绿色斑块形成蓝色宽带,此外没有任何中室斑及亚外缘斑,据此可与其他蝶种区分。

幼虫阶段仅以樟科植物为食,唾液中的酶甚至能加速叶片分解,促进自身消化的同时,间接帮助植物完成落叶循环,形成微妙的生态平衡。雄蝶聚集溪边吸水时,实则通过虹吸式口器摄取钠等矿物质。遭遇威胁时,幼虫会从前胸弹出橙黄色臭角,释放类似樟脑的刺激性气体驱避天敌。飞行迅速,访花,常见于水边吸水及在树冠处快速飞翔。为常见凤蝶,城市内也经常见到。分布于华南、西南、中南、华东。

曲纹黛眼蝶Lethe chandicaMoore:

鳞翅目蛱蝶科。后翅反面靠外侧的中带,沿着第4脉有一个明显向外突出的尖,尖的周围外侧还有浅色的黄色斑块,据此可与其他黛眼蝶区分。与三楔黛眼蝶最近似,但反面前后翅的内侧中线较波折,不呈直线且外侧没有很宽的淡色鳞区,外侧中线在第4脉上有更强烈的弯曲,且其外侧有淡色鳞区,另外前翅中室内有1个多余的黑线斑位于内中线的内侧。

雄蝶翅面低调朴素,而雌蝶前翅却装饰着醒目的白色斜带,宛如系着一条时尚的“银色领带”。幼虫是“专一的素食主义者”,只钟情于取食禾本科的竹叶,它们会在叶片上慢慢成长,从一龄到五龄,期间甚至会长出有趣的小角。南方常见眼蝶,多在林区以及竹林活动。分布于华东、华南、西南、中南。

蠼螋Labidura riparia(Pallas):

革翅目蠼螋科。体长而扁,黄褐色,鞘翅栗色,足浅黄色。头、前胸及腹部背面颜色较深。腹部末端浅色,尾夹浅黄色,粗大,直伸,具一内齿。体长12~24mm。

雌虫不仅会像母鸡孵蛋般守护虫卵,还会外出为幼虫觅食,直至幼体能独立生活。后翅展开面积能增大十余倍,但能通过精巧的“弹簧折纸”结构,无需肌肉作用便自动折叠成原来的1/12,它自锁和自动展开的特性,甚至为卫星太阳能帆板的设计提供了灵感。当遭遇威胁时,它们还会释放含二甲基二硫的恶臭液体,这种类似腐肉的气味能瞬间击退捕食者,形成“生化防御盾”。北方地区常见,生活在各种平原环境,有趋光性。分布于黑龙江、吉林、辽宁、宁夏、甘肃、河北、山西、陕西、山东、河南、江苏、湖北、湖南、江西、四川、重庆。

四川凸额蝗Traulia szetschuanensis:

直翅目斑腿蝗科。体褐色或浅褐,头顶具浅黄带,前胸背板上有深色斑点,后足腿节有黄色斑块,胫节顶端是橘红色或橘黄色的。雄性体型较大,肛上板盾形,尾须扁。雌性体较雄性为大,触角较短,肛上板钝角三角形,产卵瓣粗壮。

分布于四川、湖北、云南、贵州、陕西、甘肃。(关于生活习性的内容没找到详细的文献记载)

网脉蜻NeurothemisfulviaDrury:

蜻蜓目蜻科。成虫腹长约23mm,后翅长约30mm,全身大部分呈红色,只有翅膀端部是透明的,所以人们常用“一条红”来形容它这一特点。雌虫色彩与雄虫相似,唯色彩较淡。

独特的红褐色翅膀在蜻蜓界极为罕见,打破了“蜻蜓都透明”的刻板印象。它们拥有有趣的“性别变装术”:雄性披着喜庆的中国红“外衣”,而雌性则身着低调的黄褐色“长裙”。成虫发生期4~9月,栖息于海拔较低的静态水域环境。分布于福建、广东、广西、重庆、四川、云南、海南。

文蛱蝶Vindula erota(Fabricius):

鳞翅目蛱蝶科。大型蛱蝶,雄蝶翅膀呈赭红色或赭黄色,雌蝶以棕绿色为主,不管是雄蝶还是雌蝶,后翅都有明显的尾突。易于辨认。

它们钟爱在上午活动,雌雄成虫都喜爱悠闲地“晒太阳”。雄蝶在求偶时段会展现出“领域性”,炎热时常常聚集在潮湿地汲取水分,有时甚至能在开阔河滩见到近百头雄蝶群集一处的“男士聚会”场面。此外,雌蝶对产卵位置极为挑剔,常将卵产在寄主植物的卷须或细小枯枝上,形成一串串的“卵项链”,并且产卵时非常警觉,稍受惊扰便会立刻飞离。常沿林区的小路可见。分布于云南、广东、广西、海南。

橡胶木犀金龟Xylotrupes gideon(Linnaeus):

鞘翅目金龟科。雄虫体长44~80mm,头上有一个像树枝一样分两个叉的角状突起;前胸背板的中央还有一个短而粗壮的角突,顶端像燕子尾巴一样分叉,并且朝着前方。雌虫的头部比较粗糙,没有角突。

当感到受威胁时,它能通过振动翅膀发出“吱…”的尖锐声响来吓退敌人。这种昆虫白天大多潜伏在土壤或荫蔽处休息,到了傍晚和夜间才出来活动和觅食,并且具有趋光性。它们的幼虫还是自然界的“小小分解者”,以腐殖土和朽木为食,默默参与着物质循环,通常不危害健康的植物根系。幼虫栖息于腐殖土内,成虫为灯光吸引。分布于广东、广西、云南。

小斑红蝽(Physopelta cincticollis):

半翅目红蝽科。体长11~15mm,身体呈窄椭圆形,身上长满了半直立的浓密细毛。前翅的革质部分中央,各有一个圆形的黑色斑点;触角第4节基半部浅黄色。前足的腿节稍粗大,其腹面近端部有2或3个刺。

若虫孵化后会集体吸食成虫尸体的汁液,将蛋白质和甲壳质重新纳入物质循环。成虫遭遇威胁时,后胸臭腺会释放含壬醛、己醛的挥发性液体,这种类似腐肉的气味能瞬间击退鸟类和蜘蛛。专挑植物掉落的种子为食,既避免过度啃食活体植株,又通过排泄物帮助锦葵科植物传播种子。成虫有趋光性。分布于陕西、湖北、湖南、江苏、浙江、江西、四川、云南、广东、台湾。

玄珠带蛱蝶Athyma periu(Linnaeus):

鳞翅目蛱蝶科。很容易辦认的中型蛱蝶:前翅中室的斑纹断裂得很明显,翅膀反面的底色是鲜亮的棕黄色,后翅反面中带内侧的黑边断裂成3段,外侧的黑边只在中间一段有,靠近外缘的白色斑点列旁边还有清晰的黑点。

幼虫阶段专一取食大戟科植物,通过啃食行为加速寄主叶片的新陈代谢,这种动态平衡既保障幼虫营养需求,又促进植物群落的自然更新。雌蝶产卵前围绕寄主飞行数小时,用触角反复识别叶片后,将卵精准产在卷须或枯枝上,同时分泌特殊黏液加固,使孵化率提升2倍。于热带林区较开阔的地方容易见到。分布于华东、华南、中南、西南。

眼斑螳Creobroter sp.:

螳螂目花螳科。中小型种类,前翅中部具一眼点斑纹而易于识别。复眼锥状,雌性触角丝状,雄性触角念珠状。前胸背板近椭圆形两侧具三叶状扩展,沟前区与沟后区略等长;雌雄两性具翅,前翅绿色或黄色,具有眼状花纹,雌性后翅具色斑。前足腿节扩展,上缘较直或微弯曲,具4枚中刺,4枚外列刺;爪沟近基部;中、后足腿节端部的外侧下缘具叶状突起。

前翅上醒目的眼状斑纹并非用于视觉,当遇到危险时,眼斑螳会突然展开翅膀,露出这对巨大的“假眼”,让天敌误以为遭遇了大型掠食者,从而趁机逃脱。此外,部分种类的眼斑螳(如丽眼斑螳)后翅还隐藏着艳丽的红色或玫瑰色斑块,仅在威慑展示时才会突然展开。栖息于林地环境,于我国南方省份广布。

银毛泥蜂Sphex umbrosusChrist:

膜翅目泥蜂科。体长20~30mm,黑色;头部被银白色毡毛;胸部背板软毛较稀;上颚宽大,具2内齿;唇基横宽,边缘圆润光滑;头顶具分散的小凹点;唇基和前额密被毛。

它能用螯针精确麻醉猎物的神经节,使猎物长时间保持新鲜但不死不动的状态。筑巢时会混合唾液与泥土营造坚如水泥的巢室,部分种类还会用细小石子加固结构,甚至将巢穴出口修饰成优雅的喇叭形。捕猎(寄生)直翅目若虫,雌蜂将被其麻痹的直翅目若虫带入事先挖好的地洞内囤积,并在其上产卵。分布于河北、山东、陕西、浙江、四川、广东、广西、台湾。

玉斑凤蝶Papilio HelenusLinnaeus:

鳞翅目凤蝶科。大型风蝶,后翅具白色斑块,占据5、6、7室,但不进入4室。后翅臀角至少有一个清晰的红色月牙状斑纹,翅膀反面靠近外缘的斑点列也是红色的。

因后翅上独特的白斑形似两位背对打坐的小和尚,获得了“一休蝶”和“佛蝶”的别称。它们在吸食花蜜时会选择在花簇上略作停留,从容不迫地享用美食;低龄幼虫会模拟鸟粪形态以迷惑天敌。此外,它们的蛹能根据周围环境是绿叶还是枯枝,巧妙地变换绿色或褐色,如同穿上了一件“隐身衣”。常沿山路飞行,也见于花朵上和水边。分布于华东、华南、中南、西南。

窄斑凤尾蛱蝶Polyura athamasDrury:

鳞翅目蛱蝶科。前翅和后翅正面大多是黑色的,只有较宽的中带是淡绿色,翅膀反面的斑纹和正面差不多。仅与凤尾蛱蝶非常近似,但该种前翅正面中带颜色以绿色为主,不以白色为主,且后翅中带外缘没有蓝色鳞。

它们拥有独特的“口味偏好”,不像多数蝴蝶那样爱访花,而是对腐烂的水果、树汁甚至动物粪便情有独钟,常聚集吸食发酵汁液,偶尔也会为了补充矿物质而摄取一点盐分。其飞行速度极快,路线变幻莫测,宛如林间“闪电侠”。喜在水边吸水或路边吸食烂水果等。分布于广东、广西、云南、海南。

蔗根土天牛Dorysthenes granulosus:

鞘翅目天牛科。体长15~65mm,体型大且个体差异悬殊,棕红色,前胸背板色深,头、上颚及触角基3节黑褐至黑色。雄虫触角粗大扁阔,达鞘翅末端,第3~7节下沿有齿状颗粒:雌虫触角细小,达鞘翅中部之后。前胸背板宽,两侧缘各有3尖锐齿突,背板表面布满了细密的小凹点。鞘翅宽于前胸,两侧近平行、端部渐窄,外端角圆,缝角垂直,每翅显2~3条纵脊线。雄虫前足胫节腹面有数列齿状突。

它们对甘蔗等作物情有独钟,幼虫在土壤中蛀食甘蔗的根茎和种茎,形成隧道,常导致蔗株枯死。防治过程中农技人员发现成虫具有趋光性及受困个体会释放“求救信号”吸引同类的特性,便巧妙设置灯光诱杀和水盆陷阱,甚至以每公斤6元的价格“悬赏”收购,鼓励蔗农捕捉。寄主为甘蔗,分布于我国多省区。

中华弧丽金龟Popillia quadriguttata(Fabricius):

鞘翅目金龟科。体长7~12mm小型,长椭圆形,鞘翅基部稍后处最宽。除鞘翅外,体青铜色,带金属光泽。鞘翅黄褐色,略带金属绿色光泽。腹部第1~5节外侧有白毛。

食性极为庞杂,能取食19科、30种以上的植物。它们白天活跃于地表,啃食植物叶片;夜幕降临时则悄然潜入土中“隐身”休息,展现了有趣的昼夜节律。幼虫被称为“蛴螬”,长期隐居地下,以作物根系和地下茎为食,是重要的地下害虫之一。臀板基部生有两个醒目的白色毛斑,这成为了它们独特的身份标识之一。幼虫取食腐殖质,成虫白天访花。分布于中国大部分地区。

竹木蜂Xylocopa nasalis:

膜翅目蜜蜂科。雌体长23~24mm,黑色。头宽于长,上颚2齿嘴部前方的唇基略微弯曲,额部有明显的脊状隆起。最引人注目的是它的翅膀闪耀着蓝紫色的金属光泽,翅基片为黑色。身体上的毛发较少且呈黑色,仅在中胸背板边缘和侧板处覆盖着较密的绒毛。雄性体型稍大,约27~28mm,与雌性相似但更具特色:它们的唇基(除前缘外)、眼睛两侧以及头部中央单眼两侧有着醒目的黄色新月形斑纹,胸侧还夹杂着灰白色毛发。

它们仅凭柔软的口器就能在坚硬竹木上凿出完美圆孔,且会将钻下的木屑混合唾液制成巢室隔板,精密规划育婴房。它们常啃穿竹皮筑巢于竹节间,或在木杆上啃成深洞继而咬成水平隧道,每年4~10月为成虫活动期。分布于华东、华中、西南、华南。