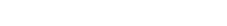

生物多样性沿环境梯度的空间变异及其形成机制是生物地理学和宏观生态学的核心议题。理解这种空间格局及其成因,不仅有助于预测全球气候变化对生物多样性的影响,还能为制定有效的保护与管理策略提供依据。我校生态和环境修复高水平人才团队在广西大明山沿海拔梯度(300-1400 m)设置了24个森林样地,利用调查采样数据,运用多项式回归、广义线性混合模型、相关分析和冗余分析等方法,研究了物种多样性和系统发育多样性沿海拔梯度的变化格局及其驱动因素。研究发现,随着海拔升高,物种多样性和系统发育多样性均呈单峰格局;系统发育结构在低海拔和高海拔均表现为聚集,中海拔则呈现聚集与离散并存的状态。海拔、土壤硝态氮含量和坡度是驱动物种多样性格局的主要环境因子,而土壤硝态氮和铵态氮含量对系统发育多样性具有重要影响。这些发现揭示了大明山木本植物群落多样性沿海拔梯度的分布规律,将为该地区生物多样性保护策略的制定提供科学依据。

近期,相关成果以“Species and Phylogenetic Diversity of Woody Plants Shift With the Elevational Gradient in Subtropical Forests in South China”为题发表在国际学术期刊Ecology and Evolution(中科院2区)。我校环境与生命科学学院硕士研究生李晶为第一作者,胡刚教授和张忠华教授为共同通讯作者。广西大学罗应华老师、我校环境与生命科学学院研究生陈凤及徐超昊副教授和胡聪副教授参与了研究工作。研究得到广西八桂青年拔尖人才项目、广西自然科学基金杰出青年项目等的资助。该研究也是BEST(Biodiversity along Elevational gradients: Shifts and Transitions)研究网络(http://BEST-mountains.org)的成果之一。

论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.71761

植物物种多样性和系统发育多样性与环境因子的冗余分析

大明山野外生态学实验工作